小畫家聯繫大社區 壁畫創作策動社區營造

香港島中西區城皇街一帶,即士丹頓街與永利街交界的地方,曾是早期華人聚居的區域,不少街坊都住在這裏至少幾十年。在這一帶,有古舊唐樓,也有文青聚集的咖啡店,彷彿盛載着街坊們的感情。市區重建局去年開始為這區探索可持續發展的活化方案,透過與街坊的接觸、交流,共同為社區推行合適的「社區營造」計劃。經過一年多的時間,「社區營造」已漸見成果,不單美化社區,還加強連繫居民的社交網絡,為社區注入文化特色和活力。

香港島中西區城皇街一帶,即士丹頓街與永利街交界的地方,曾是早期華人聚居的區域,不少街坊都住在這裏至少幾十年。在這一帶,有古舊唐樓,也有文青聚集的咖啡店,彷彿盛載着街坊們的感情。市區重建局去年開始為這區探索可持續發展的活化方案,透過與街坊的接觸、交流,共同為社區推行合適的「社區營造」計劃。經過一年多的時間,「社區營造」已漸見成果,不單美化社區,還加強連繫居民的社交網絡,為社區注入文化特色和活力。

市建局配合《2018年施政報告》,以促進者的角色,為轄下士丹頓街項目(H19)及周邊社區,研究以重建以外的市區更新模新進行活化。市建局在2019年年中,委託「香港社會創投基金」進行「社區營造研究」,連繫H19項目位處的社區內不同的持分者,透過不同形式的參與和交流,以「由下而上」的模式,尋求可建立和諧、共融社區的可持續發展方案。

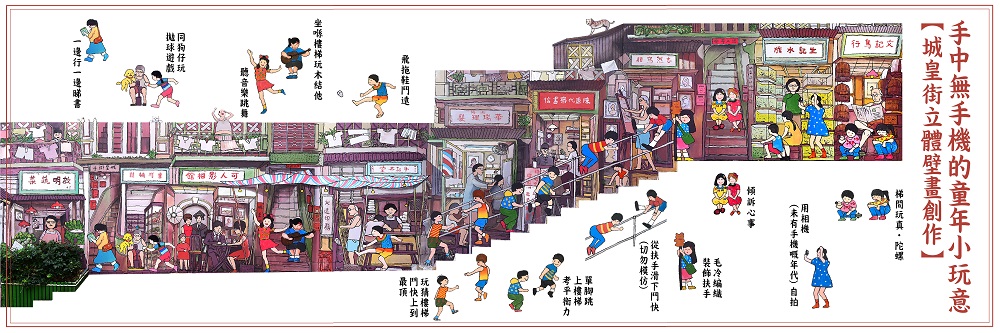

當中城皇街一條百年山坡路,最近新添了一段長約17米的壁畫創作,正是「社區營造研究」的成果之一。市建局與香港社會創投基金透過不同形式的參與和交流,邀請區內學生及其家長、校長、老師,聯同當區區議員及壁畫藝術家共同創作,為小區打造一個新興的打卡熱點。

帶出知識共聚

據城皇街壁畫設計師盧廷銓憶述,該處曾是熱鬧的市集,有許多商販擺賣東西。而這幅壁畫嚐試把當中的景象紀錄下來,可看到五、六十年代市民生活所需的店舖,比如影相、鞋履、剪髮,甚至是寫信,或繪畫人像的行業都有,只可惜早已淘汰。要觀賞這幅壁畫,可從表達手法方面著手,其特色是用上兩種色調來處理,例如當年發生的事物用較淡色的影像來呈現,而另一部分是鮮艷色彩的猜樓梯、跳舞或飛拖鞋等圖像,則由當地小學生參與,可來個不同時空的對比,區分不同景象所發生的人和事。

▲壁畫設計師盧廷銓

城皇街壁畫統籌王志文任教英皇書院同學會小學視藝科十多年,他感謝市區重建局策劃這次活動,邀請英皇書院同學會小學包括校長、教師、學生及家長約40人參與,這由下而上的「社區營造」活動的成果有目共睹。他認為是次活動別具意義,對學生而言可謂既興奮又具有挑戰性,一方面要運用想像力,也要活用學會的壁畫繪畫技巧,走出課室進行創作。

▲王志文老師

活動籌備了兩、三個月,從概念設計到試畫構圖,參與的學生都能發揮潛能,親身把自己構想的部分繪畫出來,最後交由壁畫的設計師完成餘下的創作。是次活動除了凸顯了本區居民(包括學生自己)角色的重要,藉着積極投入地區活動,凝聚社區的共識,使生活空間得到美化之餘,也可讓學生對社區增添歸屬感,並對前人生活的方式產生濃厚的興趣,得著蠻深。

展示樂諧畫作

其中一位參與城皇街壁畫繪畫的同學李芯瑤,認為今次活動可發揮創意,令她聯想到人類在沒有科技的情況下,究竟如何生活?正如以前的小孩會在樓梯玩猜包剪揼或飛拖鞋。倘若從未經歷過這些玩意的年代,也可透過這幅壁畫聯想起來。

▲李芯瑤同學

另一位同學譚天盈則表示很開心可以參與今次活動,協助裝飾社區,當居住在這區一帶的居民經過城皇街時欣賞到這幅很美的壁畫,令她感到自豪。

▲譚天盈同學

聯繫社區添姿彩

壁畫創作試點計劃完成後,市建局將與H19項目小區內的小學合辦社區導賞團,透過介紹區內的文化和歷史作口述故事,帶動同學認識社區,讓區內的歷史、傳統和文化,透過新一代承傳下去。

另外,在毗鄰的華賢坊西,還有個一個旨在聯繫社區、凝聚區民的「社區苗圃」。社區苗圃原址為一幢舊式唐樓,市建局於2011年6月收購後,因應樓宇結構已嚴重破損,故此2014年進行拆卸,以保障公眾安全。為實踐社區活化願景,地區居民和持份者建議在區內推行「社區苗圃」計劃,邀請街坊組織義工團隊,共同打理苗圃,通過種植活動促進鄰里關係。

苗圃自成一角,面積約45平方米,在收集當地街坊意見後,栽種通菜、紅色的西洋菜、香草與香葉等蔬果和植物,充滿生機。第一階段苗圃活動已於11月中告一段落,而第二階段亦已重新啟動,接續推動「社區營造」的理念。

市建局會繼續從宏觀的整體地區角度作籌劃考慮,將中西區以藝術文化聯繫起來。除了H19項目外,市建局社區美化計劃的其他作品還包括位於中環中心地下社區空間「H6 CONET」的室內壁畫、附近私人大廈的外牆壁畫,以及排檔美化工程,以色彩勾劃出地區特色和文化元素。大家遊走中西區一帶時,不妨走去「打打卡」,感受一下鬧市中的文化及藝術氣息吧!

以上資料由市建局提供