香港得天獨厚,擁有綿長而優美的海岸線。近年政府十分珍惜這些天然資源,積極美化海濱,為市民提供更多休憩及消閒空間。以東涌為例,今年初全面開放的東涌東海濱長廊,便成為這個社區的休閒熱點,長廊上不少設計都貼心地照顧市民需要,而旁邊的東涌社區聯絡中心及新翼,讓市民更了解大嶼山的發展及保育工作,真正做到與社區及市民連繫。

活化地盤辦公室獲環保建築大獎

來到東涌東海濱,吸引眼球的,除了有對面岸的機場美景和岸邊的精緻設施外,還有兩幢色彩鮮艷的建築。這一帶本是工地,建築物原是港珠澳大橋建築工程的工地辦公室,大橋落成後,整片工地連辦公室便移交土木工程拓展署可持續大嶼辦事處管理。

可持續大嶼辦事處高級工程師張柏堅表示:「把這些辦公室拆掉重建太浪費,於是我們便萌生重用的念頭,在重建過程中保留建築物的整個結構、柱樑和地基,希望為舊地盤辦公室帶來第二生命。」現時社區聯絡中心既有展館、多用途場地,同時也是辦事處的辦公室,它的可持續概念設計更奪得環保建築大獎2023優異獎。

由於工地是臨海的珍貴地段,考慮到居民及社區持份者的需要,辦事處在毗鄰興建了集可持續環保元素及特色設計概念於一身的海濱長廊。

鮮艷外牆成打卡熱點

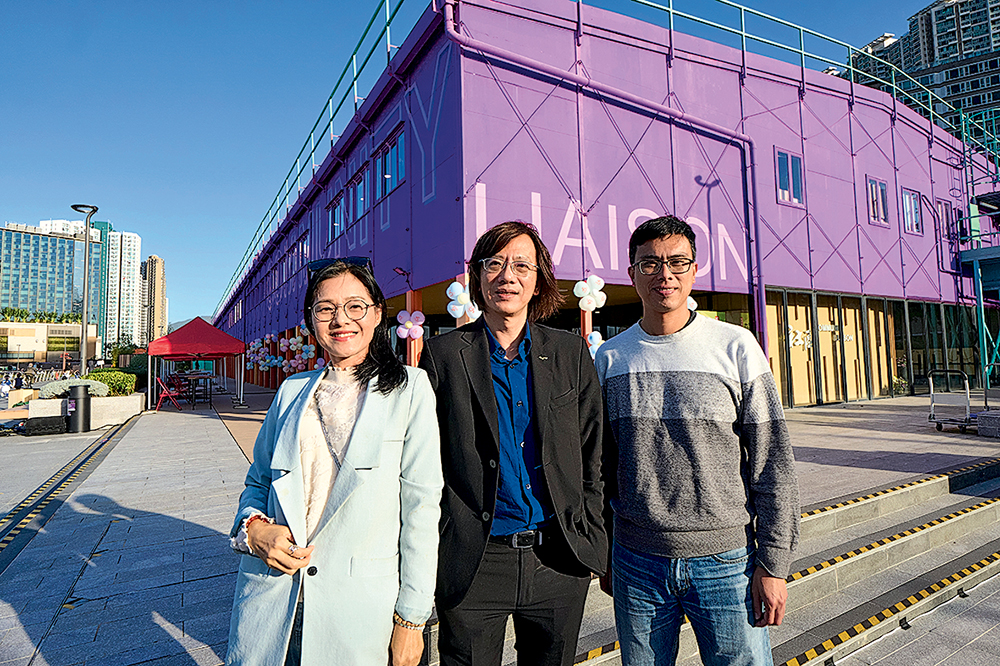

負責整個項目的建築師AGC Design Ltd資深董事吳永順認為,辦事處邀請他將舊地盤辦公室改造成社區設施,是很罕見及具創意的想法,而他在設計上也盡力作出配合。

首先是用色方面,中心的鮮紫色外牆已成為這一區的標誌,吳永順表示:「大部分建築都是灰白黑米等顏色,因為這些顏色最少爭議也最常見。但這次我們將舊建築物重用,可以大膽嘗試特別的色彩。」為配合社區聯絡中心的紫色,附近社福機構的辦公室亦用上橙色及綠色,今年初正式啟用的社區聯絡中心新翼更選用了鮮豔的粉紅色,吳永順希望這裏像意大利Burano那樣,色彩繽紛的建築群會成為遊客的打卡熱點。

第二個亮點是社區聯絡中心的中庭,建築師在保留整個結構之後,把兩層打通,再在旁邊增設階梯,變成採納大量自然光的室內空間,供非政府機構及學校免費借用,與社區共享空間。

第三個特色是中心與海濱的連繫,吳永順解釋:「一座建築並不單單考慮外形,還要考慮與周邊環境的連繫,以往地盤建築都儘量與外界分隔,但現在變成社區設施,便要重新審視室內與室外的聯繫。」為令中心使用者可以欣賞到海濱的美景,他把地下向海的牆壁改裝成一片通透的落地玻璃門,並將外牆往內移,形成一個半室外的迴廊空間,讓大家在晴天和雨天都能在室內和迴廊欣賞美景。

開放式管理鼓勵包容

至於海濱長廊,辦事處選擇開放式的管理模式,可持續大嶼辦事處高級城市規劃師賴碧紅表示:「我們希望做到共享共融,市民可在海濱進行各類活動如釣魚、溜狗、踏單車、玩滑板、跑步等。」她也坦言,如果有些犬隻影響到別人,或有人踏單車太快,管理人員也會作出溫馨提示。「我們希望市民在一個共融的環境下各適其適地享用海濱的空間,我們會提醒大家小心安全,不會設定太多限制和規條。」

吳永順也表示:「這種模式有個條件,就是大家需要互相尊重和包容,因為公共空間是屬於大家的。」

張柏堅也認為,東涌東是一個較年青的新市鎮,有很多新發展,亦很適合作為這類管理模式的試點。

社區設施共享共融

賴碧紅進一步指出,辦事處一直致力在「北發展、南保育」的總體原則下統籌、規劃和推行各項保育和發展計劃。東涌社區聯絡中心內設有多個專題展覽區,市民可透過多項互動展品及模型,了解可持續大嶼辦事處在大嶼山的發展及保育的工作,以及增加對大嶼山自然、文化及歷史的認識。而中心新翼內更設有「大嶼繽紛世界」互動繪畫遊戲區及專題展覽區,讓市民有更多保育及可持續大嶼的資訊。

除了展覽,非政府機構及學校等可申請在海濱或社區聯絡中心舉辦活動,市民除可在星期六、日到場自由參觀外,亦可在網上預約在星期一至五參加免費導賞團,要留意部分時間中心場地會借出供不同機構舉辦活動,市民到訪前請參閱網頁上的開放時間。

東涌社區聯絡中心及海濱長廊網頁 :https://www.lantau.gov.hk/tc/community-liaison-centre/index.html

以上資料由土木工程拓展署可持續大嶼辦事處提供