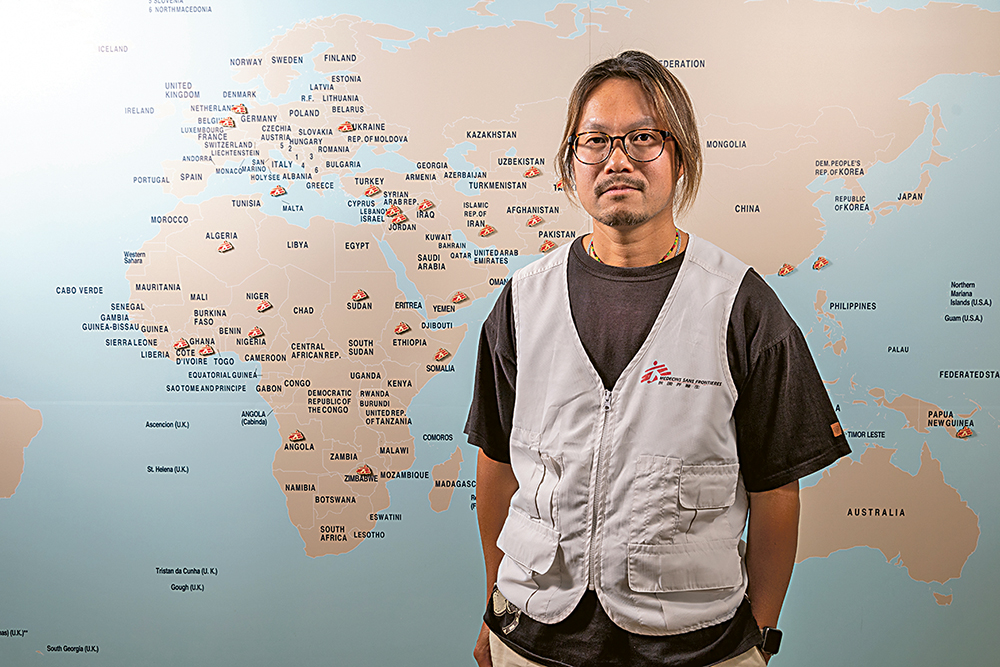

無國界醫生自1994年將工作延伸至香港,實踐和推廣人道救援至今已30年。多年來,組織的救援人員前赴後繼,走到各個危機前線提供醫療援助,當中包括來自香港的吳少彬(Ben)醫生。Ben先後三次參與無國界醫生的國際救援工作,足跡遍及埃塞俄比亞、斯里蘭卡及南蘇丹。目睹前線的醫療需求,Ben返港後毅然跳出原本的急症科專科,再度進修並考獲麻醉科專科資格,運用雙專科繼續貢獻國際救援。

留學埋下種子 投身國際救援

國際救援不易,Ben何以會走上這條路?這源於他的一次日本交流,當年教授日本文化的竟然並非全是日本人:「教我日本史的是一位美國人,教授日本傳統音樂的是一位澳洲老師。這次經歷令我發現人生其實有很多選擇,可以根據自己的喜好,走一條未必與他人相似的道路。」2006年,Ben便首次參與無國界醫生的前線救援工作,在埃塞俄比亞擔任診所醫生。

這條國際救援之路,亦改變了Ben的職涯發展。2011年,Ben正在斯里蘭卡參與救援工作,當地剛發生武裝衝突,地下埋有大量小型地雷,包括小孩等不少平民被炸傷。雖然手術需求龐大,但由於醫療資源不足,不少傷者因無法獲得護理而終身殘障,甚至失救而死。當時在急症室搶救病人的Ben心想:「我能否更進一步,進入手術室拯救更多傷病者的生命?」

立志走進手術室 轉換身分逆風前行

在資源不足的地區,往往只有最基本的醫療設備,普遍只能施行傳統的外科手術。Ben認為複雜精細的技術在當地未必常常合用,但麻醉科醫生則是各項手術中不可或缺的一員。自斯里蘭卡返港後,Ben立志進修麻醉科,並於2018年取得專科資格。今年6月,他首度以麻醉科專科醫生的身分參與救援工作,前往無國界醫生的南蘇丹項目,並在一個月內完成逾300宗手術。

工作的擔子不輕,Ben表示:「在香港,手術通常會由數位醫生一起同討論及操刀,但在救援項目中因人手緊張,很多事情、甚至包括手術,都只能獨自處理,挑戰更大;前線的工作時間亦更長,夜間經常會出現突發事件,如分娩、外科創傷等突發手術,醫護人員須馬上到場準備,因此『24/7 on call』是常態。」

南蘇丹持續面對糧食供應不穩,當地人難以得一夕溫飽。Ben憶述曾有一名4歲男孩因飢餓而誤服「通渠水」,引致喉嚨和食道被灼傷,無法正常進食。因醫療資源不足,醫護團隊無法為小孩施行複雜的食道重建手術,只能折衷在他的胃部放置一條食管,直接供應營養以維持其生命。

時至今日,Ben憶起這決定時仍倍感掙扎:「雖然這名孩童能夠暫時維持生命,但在可見的將來,他的生活仍會非常艱難。在一個髒亂、蒼蠅到處飛的地方,這條食管難以支撐很長時間;即使這條食管仍能使用,隨著他長大,奶類等液體食物不足以提供所需營養,疾病便會隨之而來。可是,若不進行此手術,這名孩童極有可能因無法進食而渴死或餓死,因此這是個很難的決定。」

多元身分助發展 勉勵青年勇敢追夢

從急症專科至麻醉專科,Ben笑稱麻醉科醫生如同一名「隱形醫生」,常常需要在手術台的布簾後工作。他解釋說:「很多人或不熟悉麻醉科醫生的工作,但其實這個角色相當重要,需要時刻觀察病人的疼痛、呼吸、血壓及血氧等情況,確保病人所有指數正常,手術才能夠順利完成。」一如無國界醫生內的其他崗位,例如健康推廣人員、水利衞生專家等,他們同樣是人道救援的重要一員,「無國界醫生不時會『踩過界』,如幫助社區種植農作物、挖井、推廣健康常識等。其實只要擁有乾淨的食水和糧食、穩定的電力供應等,才能保證社區的正常運行;教育亦是問題根源,若當地人缺乏衞生常識,就會不斷出現霍亂、腸道感染等情況,即使派遣多少名醫生去救援亦作用有限。」

展望未來,Ben希望能每年參與一次無國界醫生的救援工作。他寄語年輕人勇於追夢:「對於自己熱愛的事情,不妨勇敢冒險多一些。我們會因為自己『沒有嘗試過』而後悔,但不會因為失敗而後悔;年輕人亦應追求開心滿足的生活,不斷地增值自己,培養更多實踐能力和技能,並在力所能及的情況下幫助他人。」

以上資料由客戶提供