香港雖是彈丸之地,卻有不少世界級私人收藏家。近日香港藝術館喜獲著名收藏家及攝影家黃貴權醫生捐贈逾千組以中國書畫為主的珍貴藏品,並於即日至明年2月16日,率先展出當中約60組藏品,讓觀眾有機會欣賞這批文化瑰寶。

東西融和 探尋突破

黃貴權是本地退休名醫,「靜觀樓」是他所建立的私人收藏,藏品以二十世紀中國書畫為重心,主要涵蓋滬上名家書畫珍品。據黃醫生表示,「靜觀樓」取自北宋理學家程顥名句「萬物靜觀皆自得」之意,旨在從心眼內視體會求藝問道之樂,反映其緣靜而安的收藏哲學。

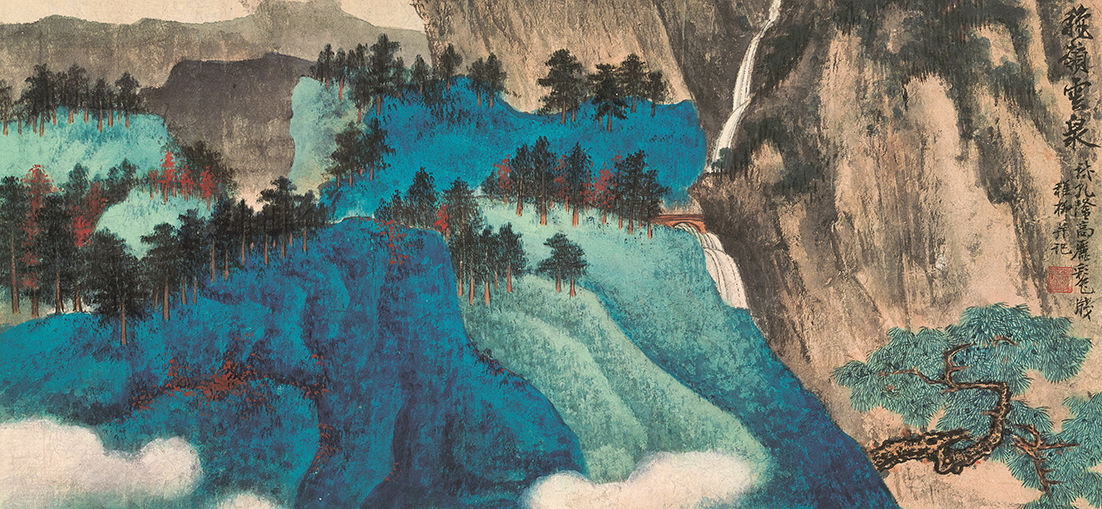

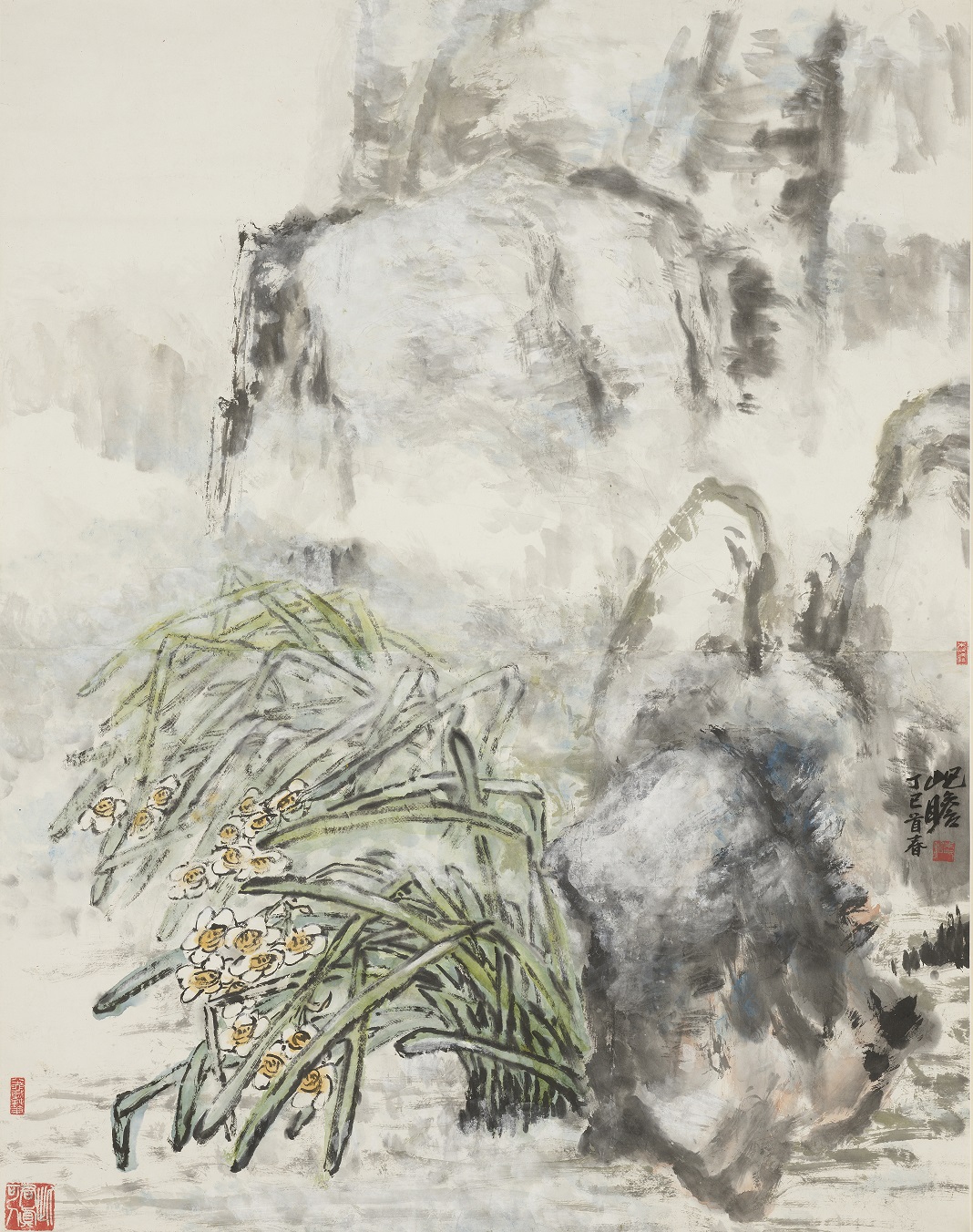

黃醫生與滬上名家建交多年,當中以朱屺瞻、謝稚柳、陳佩秋三大家的畫作收藏最完備,黃醫生認為是一種緣分:「初學收藏的時候,輾轉認識到上海一批老畫家,例如謝稚柳和陳佩秋夫婦,二人的藝術風格截然不同,謝稚柳尊北宋,陳佩秋尊南宋,各有成就,令我非常敬佩。他們個性隨和,與我惺惺相惜,最好的作品都願意給我,這不是有錢便能買到的。」

黃醫生的珍藏更是研究近現代海派書畫不可忽視的重要材料,他說:「二十世紀是一個很獨特的世紀,東西方兩座大山在藝術方面出現碰撞,從而分成不同的流派,有一批走向西方陣營,有一批死守中國傳統。但還有一批,希望將東方與西方融合,這批喜歡融和的畫家,做得最出色的有兩位,一位是吳冠中,另一位就是朱屺瞻。」

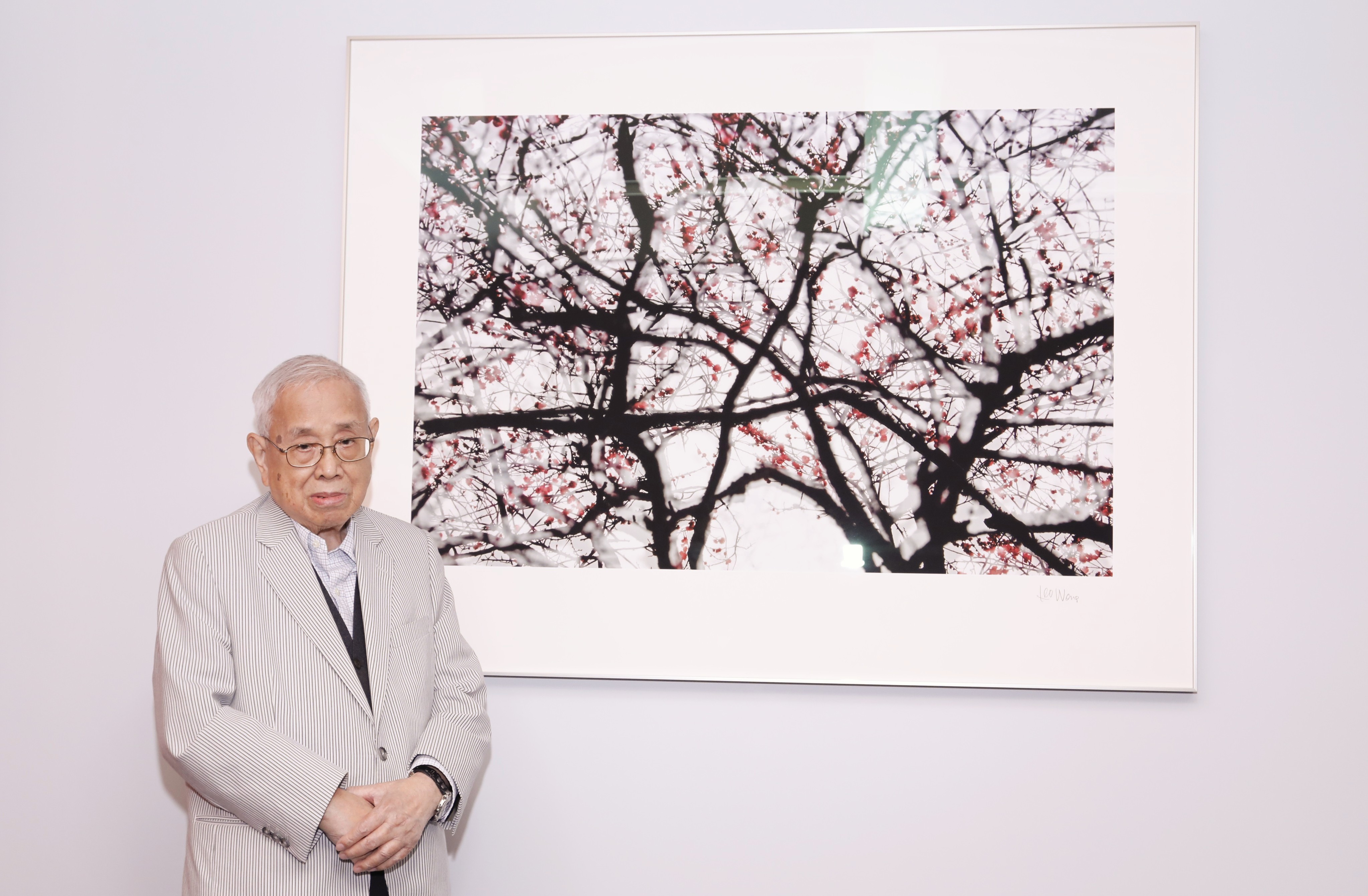

黃醫生喜歡攝影,他的收藏之路也是因攝影而起:「七十年代我開始轉學彩色攝影,但發覺作品沒有突破,彩色照片拍出來與之前的黑白照沒大分別,於是停了很多年沒有攝影。期間朋友建議我多看中國書畫,學習當中構圖及顏色。之後愈來愈喜歡,從單純欣賞變為購入,自此走上收藏的『不歸路』。」

他說,最狂熱時一日三次到畫廊報到看看有什麼新品,診所午休時間都是在畫廊經理房內吃飯小休。原以為攝影荒廢多年定已生疏,但十年後重拾相機,作品卻是更上一層樓,回想是從中國傳統文化中汲取養分。

黃醫生的攝影創作結合中國書畫審美,正好與其收藏互為呼應。當中朱屺瞻對他影響甚深:「朱屺瞻不是追求純抽象,而是具象的抽象,他利用西方彩色觀念加入東方畫的筆墨。這讓我意識到,原來從具象走向抽象有很多發展空間,後來我便利用重拍,拍出那種虛幻的感覺。」

文化瑰寶 專題展示

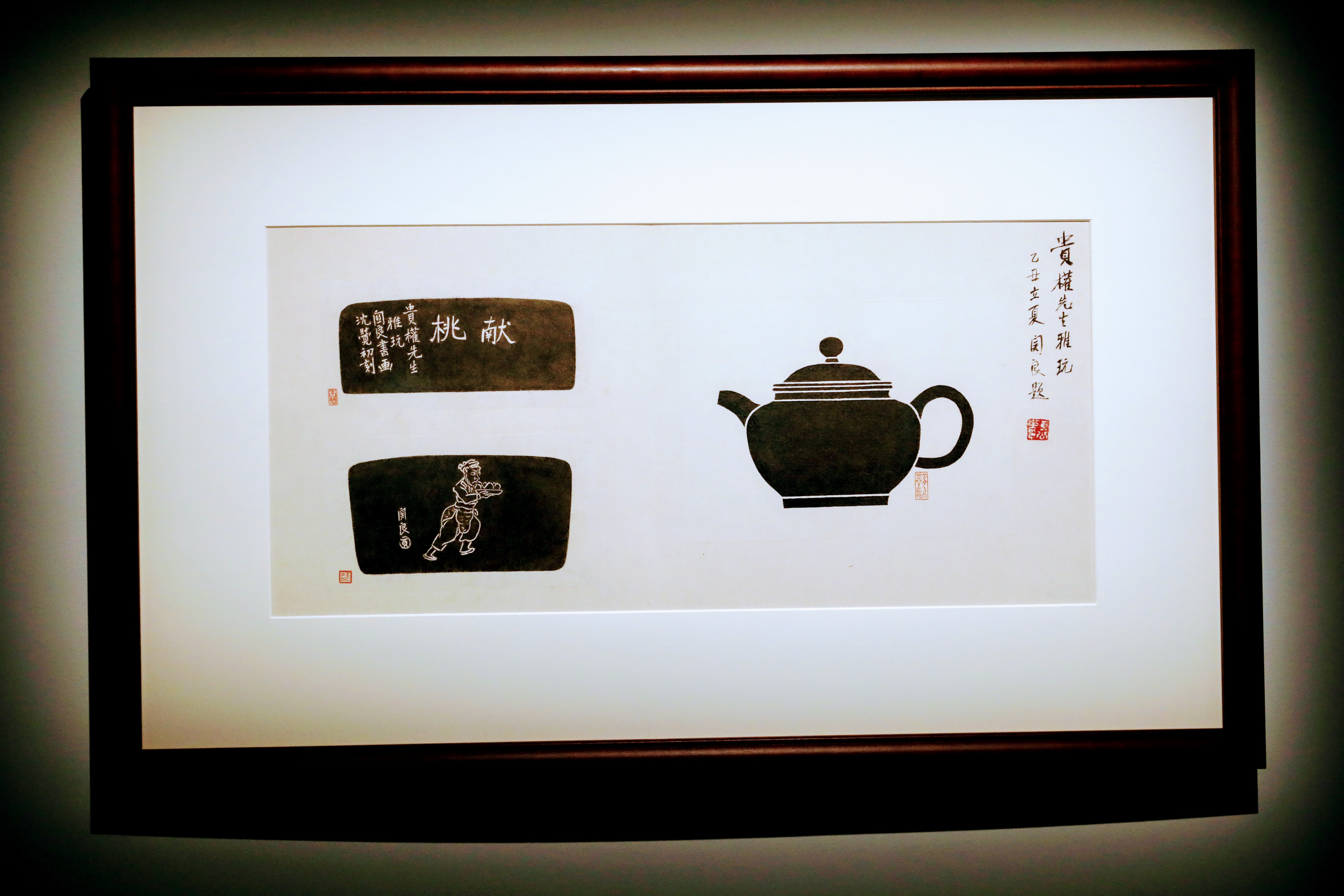

黃醫生捐贈予香港藝術館的項目達1,108組,除了海派名家珍品外,還包括從清代至近現代的扇面成扇、書法楹聯、袖珍冊頁,連同一系列宜興紫砂壺刻連拓本及黃醫生的個人攝影作品。

香港藝術館總館長莫家詠博士表示,這次獲得的捐贈,大大提升藝術館的國際地位,承接早前虛白齋、至樂樓及吳冠中的捐贈,令藝術館的書畫收藏版圖由明清時期一直涵蓋至二十世紀,完整地展示中國書畫的發展史。「我們會舉辦各種藝術展覽、學術研究和教育配套,希望令藝術館成為中國書畫收藏的重鎮。」莫博士說。

藝術館今次展覽率先展出當中約60組珍品,而從明年初開始,會陸續以專題展覽形式展示捐贈藏品。同時於四樓特設「靜觀樓藏品廳」,讓觀眾有機會欣賞這批文化瑰寶。

靜觀自得——靜觀樓藏珍品捐贈展

日期:即日至2022年2月16日

地點:香港藝術館三樓外銷藝術廳

以上資料由康文署提供