一九一五年展開的新文化運動,掀起了中國青年學生的思想革命。第一次世界大戰結束後,列強把戰敗國德國在山東的權益轉交日本,引發中國青年學生和知識份子不滿,很快發展成全國規模的五四愛國運動,「外爭國權、內懲國賊!」成為激動人心的口號。這場波瀾壯闊的運動,更將新文化運動推向更高峰,可見兩者關係密切。

雖然我們可以從書本了解這段歷史,但是總不及親臨孫中山紀念館,欣賞「動與醒︰五四新文化運動」展覽的八十一組珍貴文物和文獻檔案,參觀後將可以啟發更多對五四新文化的思考。

今年為五四運動一百周年,在這個值得紀念的時刻,孫中山紀念館透過舉辦「動與醒︰五四新文化運動」展覽,回顧這場展現愛國精神和民族意識的運動。展覽透過五個主要展示區的八十一組珍貴文物和文獻檔案,展現「五四新文化運動」對近代中國發展影響。觀眾順著展區,逐步了解展覽內容。其中七十七件展品來自北京魯迅博物館(北京新文化運動紀念館),包括十三件一級文物,例如重要人物的手稿、影響後世的著作初版本等,十分珍貴。

另外,展覽又特設了「五四在香港」展區,一方面以多媒體展品展現五四新文化運動對香港的影響,同時,特別邀請了香港浸會大學視覺藝術院參與展覽,以「五四」為主題,由副教授劉澤光博士和該院校的學生和校友創作一系列以中國書法、篆刻等為媒體的藝術作品,回應一百年前學生的愛國情懷和五四精神,讓兩代學生互相呼應。

廣義看五四成因及影響

「動與醒︰五四新文化運動」中的「動」及「醒」亦包含特殊意義。「動」是指運動,「醒」是指醒覺。雖然經過1911年的辛亥革命,推翻清朝帝制,建立共和政體,但思想及文化仍然很保守。五四新文化運動的爆發,衝擊著當時的思想及文化,喚醒了全國人民連接現代思維的視野,日後才能漸漸發展成現代穩固的文化基礎。

展出文豪手稿書信真跡

由於這是一場著名的新文化運動,不少與五四運動有關的知識份子名字,例如陳獨秀、魯迅、錢玄同、胡適等都為市民認識。重點展品中,不乏與這些重要知識份子有關的文物,難得一見。

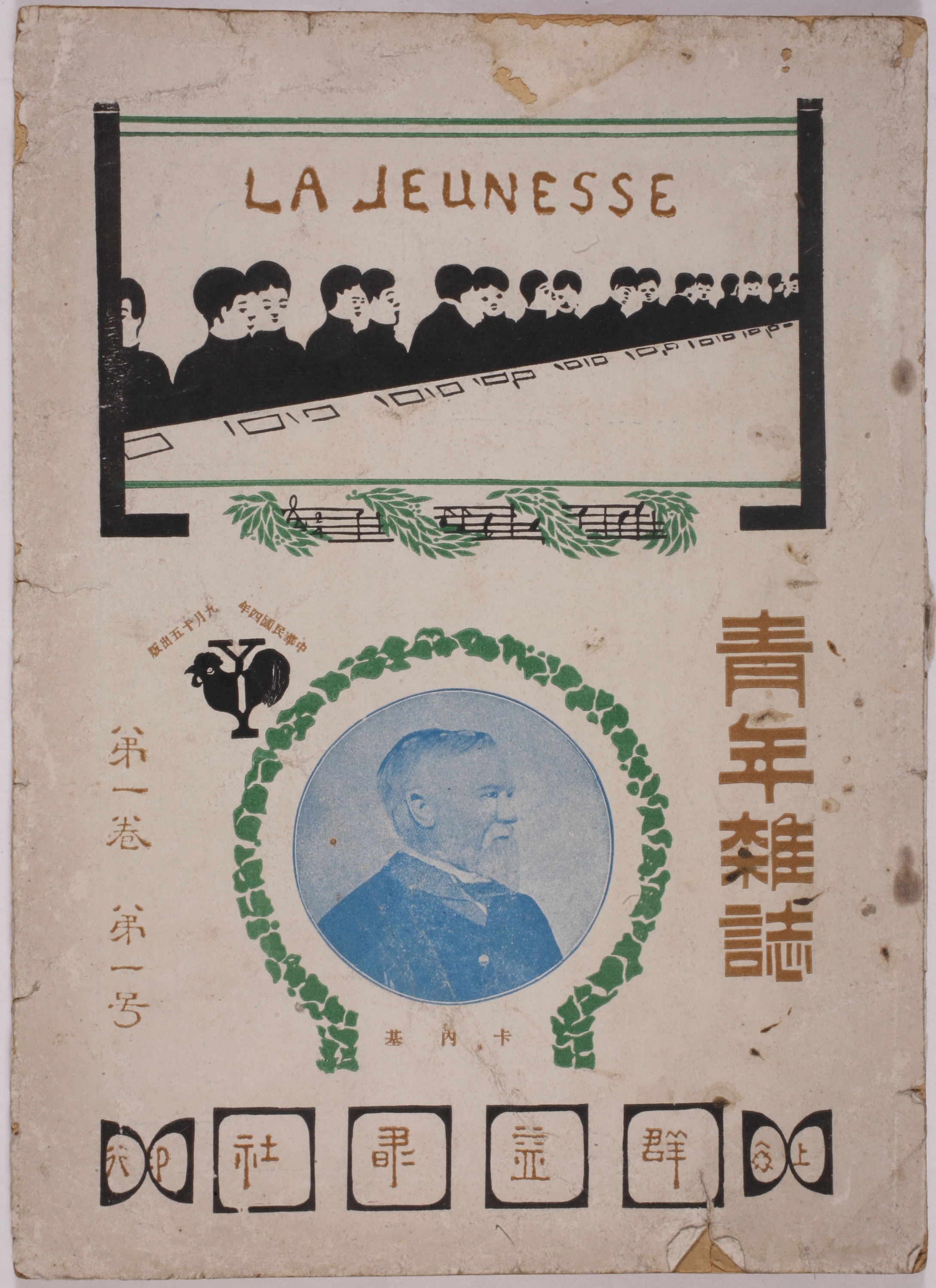

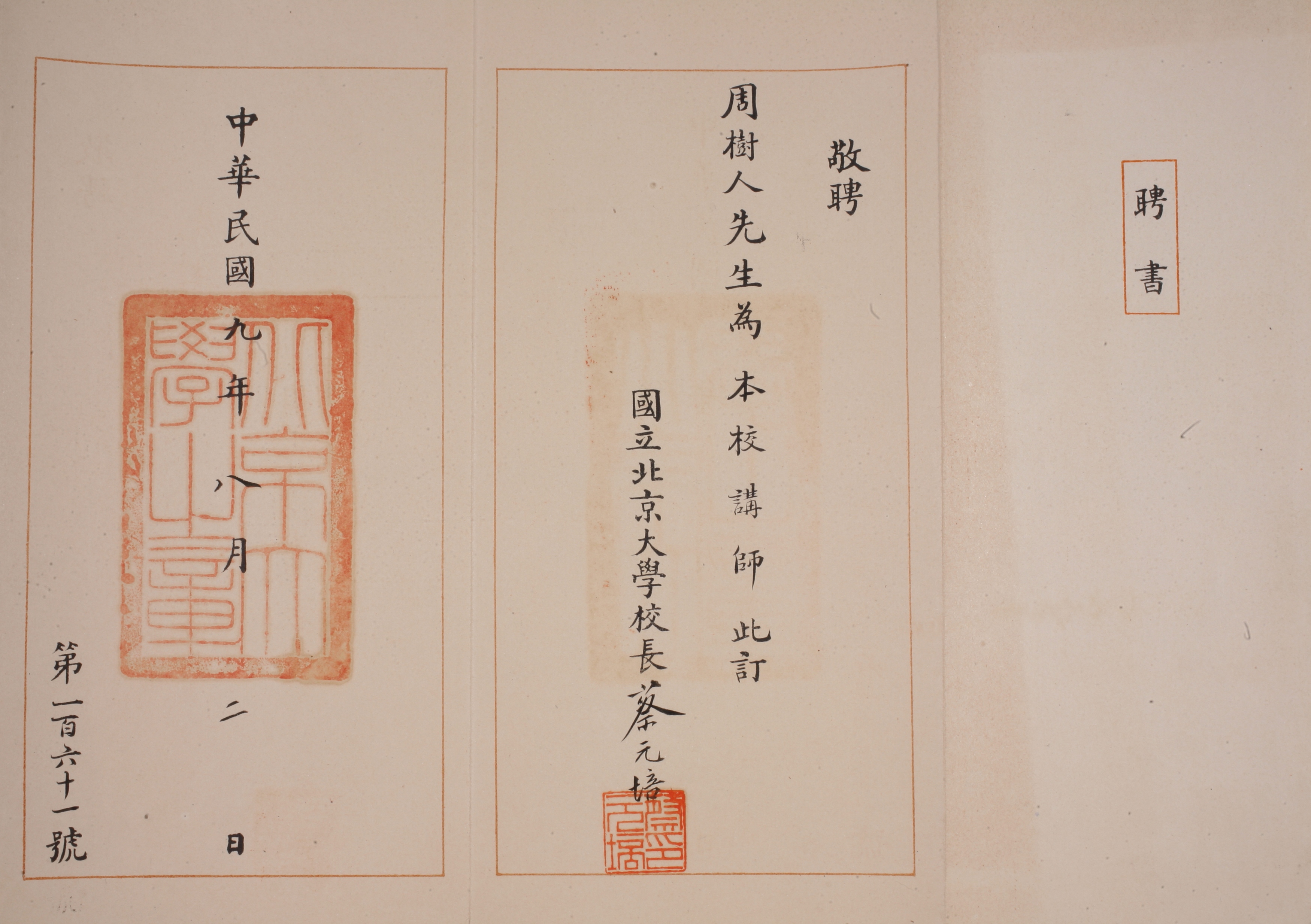

如一九一五年陳獨秀創刊的《青年雜誌》,上有法文la jeunesse,正是青年的意思;傅斯年是《新潮》雜誌的第一任主編,而雜誌「新潮」二字出自蔡元培的題寫;魯迅曾出任北京大學國文系講師,負責教授中國小說史,展品便是北京大學的聘書,十分珍貴。

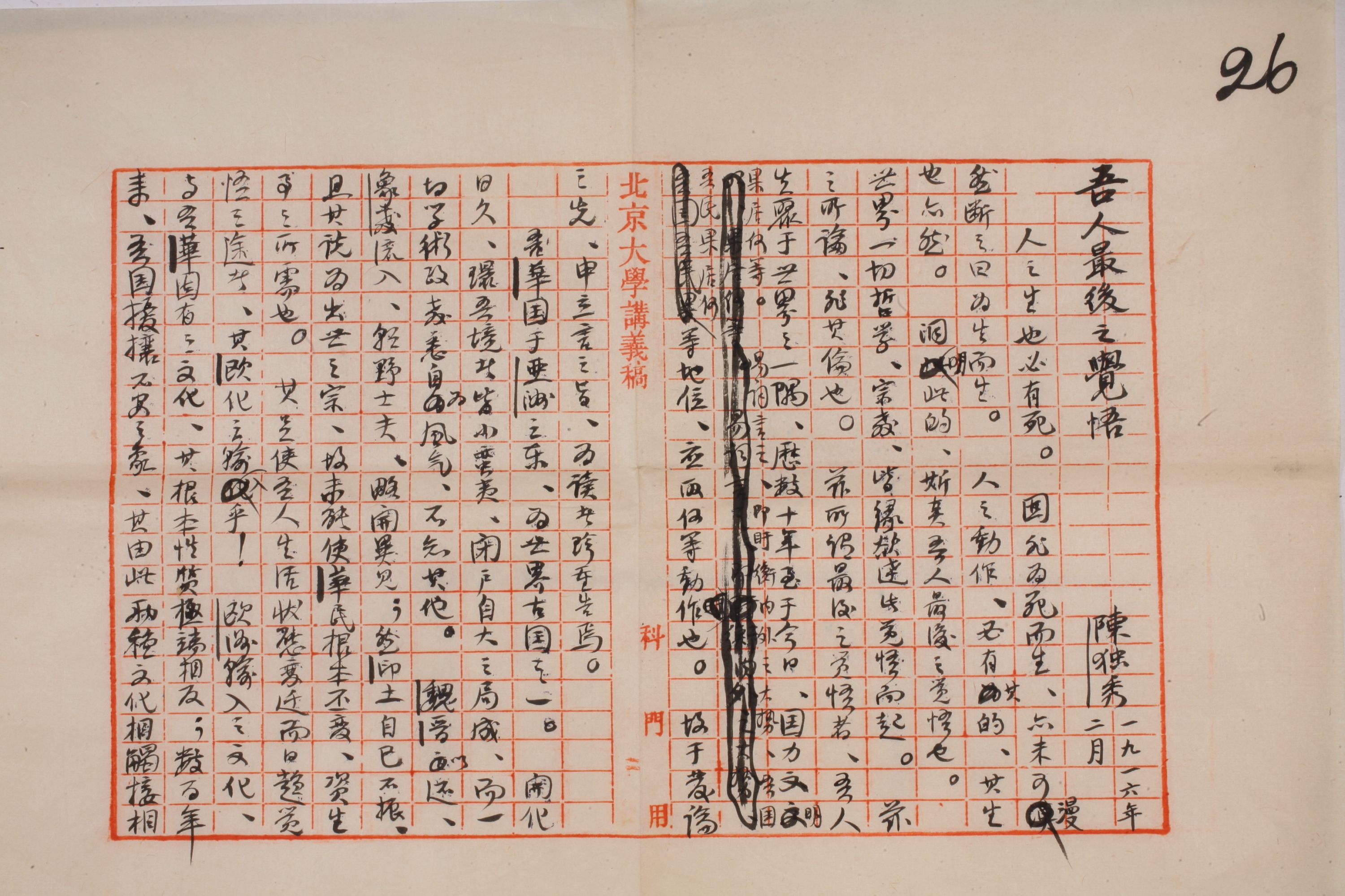

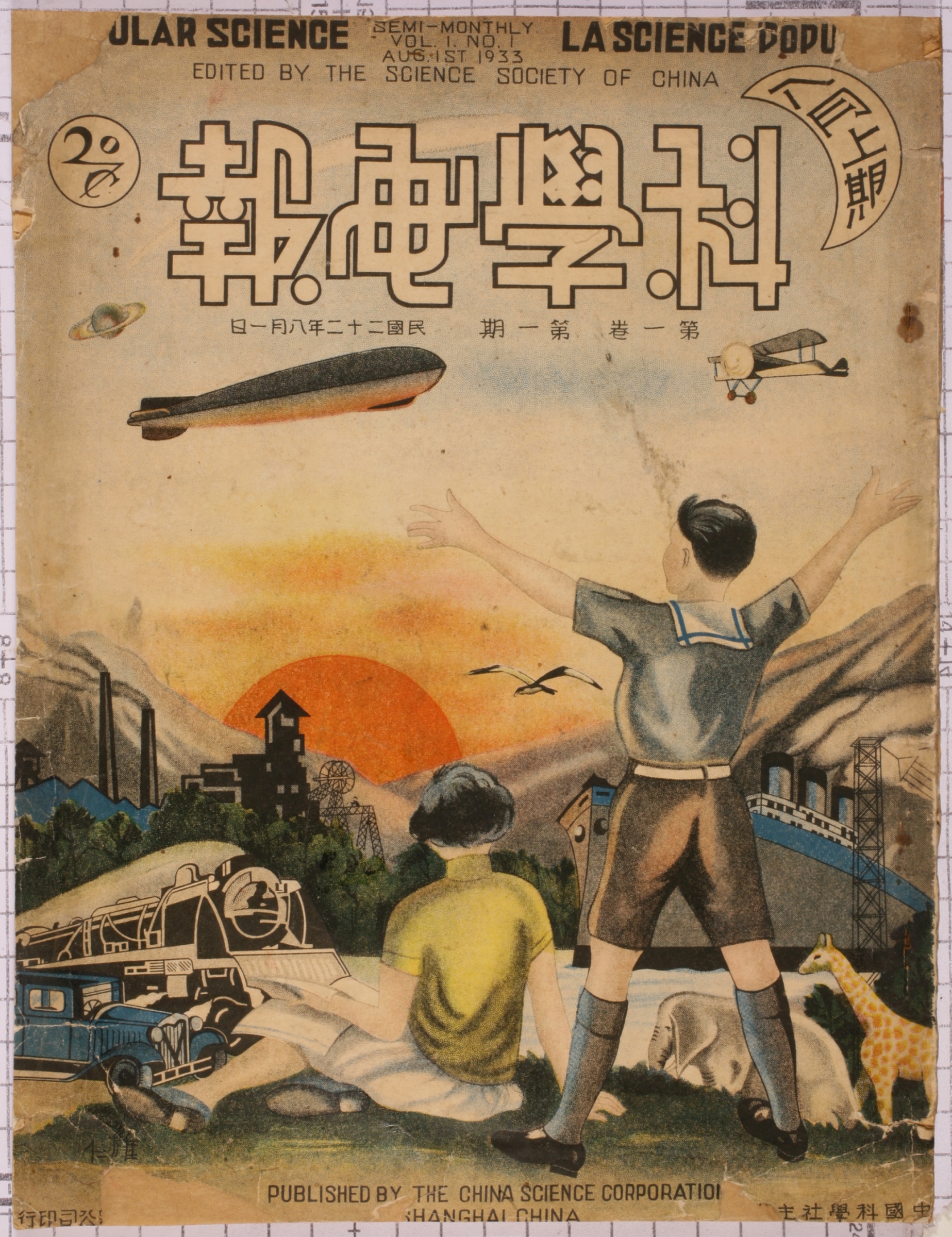

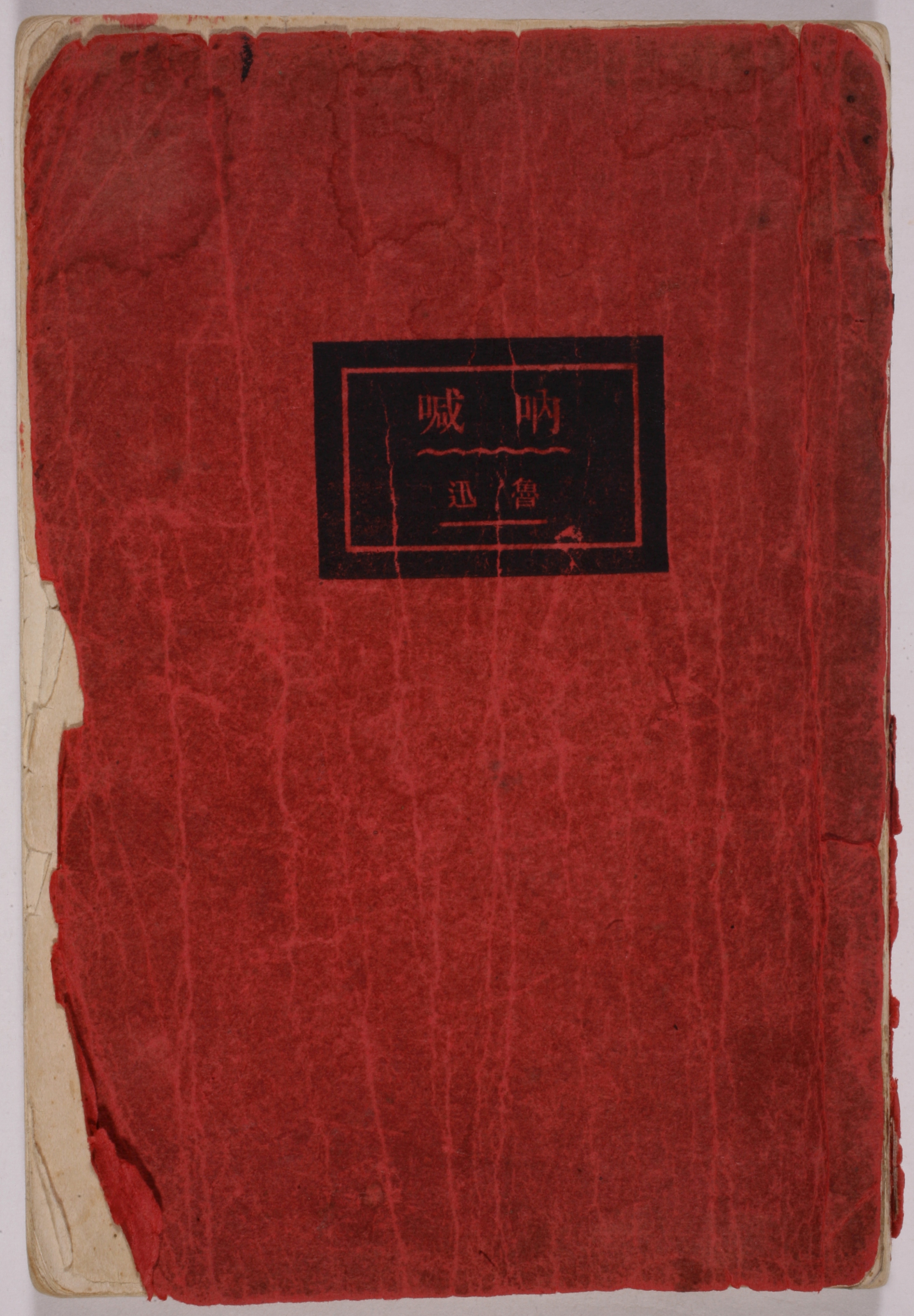

此外,其他重點展品包括一九一六年陳獨秀撰寫的〈吾人最後之覺悟〉的手稿;陳獨秀曾提出以科學代替宗教的思想,一九三三年出版的《科學畫報》是其中一本有影響力的雜誌;一九二○年錢玄同抄寫的胡適〈文學改良芻議〉,提出改良文學的八個主張,對推動白話文起重要作用;相信很多人讀過魯迅第一本短篇小說集《呐喊》,展場展出最初版本。

還有很多珍貴的手稿,如周作人創作的新詩〈小河〉、胡適送給錢玄同第一本以白話寫成的詩集《嘗試集》、針對兒童讀者的《兒童晨報》、給婦女讀者的《婦女雜誌》等,顯示了新文化運動全面的影響力。此外,展場內的「教育角」模擬孕育新思潮的北京大學新潮社的場景佈置,並提供民初服裝,市民可以裝扮成當年的學生「打卡」,感受成為新青年的感覺。

「動與醒︰五四新文化運動」展覽

地點﹕孫中山紀念館(中環半山衛城道七號)

展期﹕即日起至八月二十五日

免費入場

網頁:

hk.drsunyatsen.museum/zh_TW/web/sysm/exhibition/special_exh_may_fourth.html

查詢:2367 6373

特約專輯