「設計師覺得海報這個媒體最難做,因為要在一張紙上面,用visual表達你想傳遞的信息。」設計師唐承剛這樣說。

在他身後的,正是他為今屆「香港國際海報三年展」設計的宣傳海報系列,以眼睛、綿羊、爆炸星星、烈焰紅唇以及無以名狀的怪物等元素,表達一個設計師設計海報的心路歷程﹕日以繼夜地創作、天馬行空地想像、完成作品時的心花怒放,甚至面對評價時的複雜情感。

第七屆舉辦 七組香港作品入選

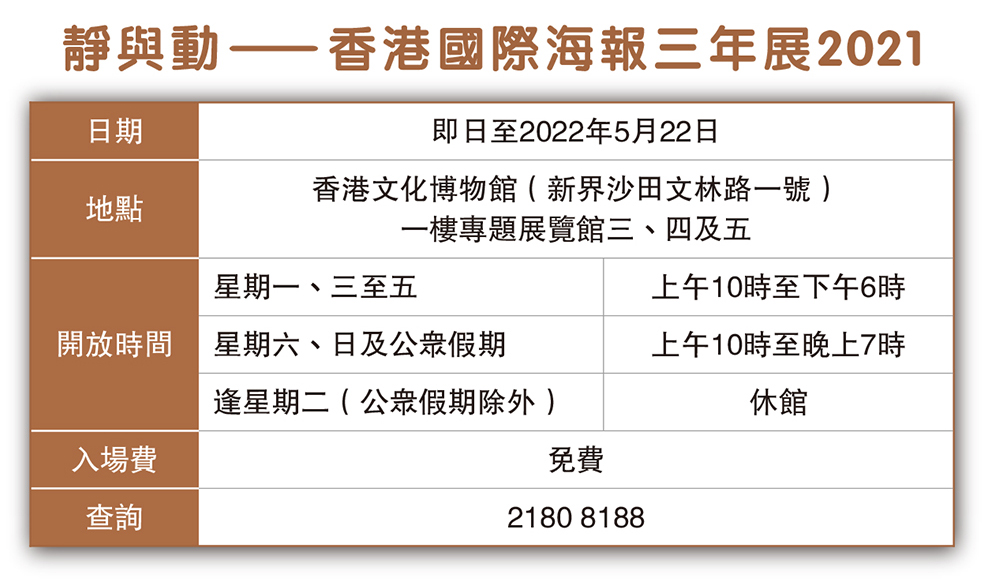

唐承剛的這套作品,各式視覺元素散落在展覽場外裝飾及場刊上,帶領觀者進入「香港國際海報三年展」。這個展覽由香港文化博物館與香港設計師協會合辦,今年已來到第七屆,早前透過比賽徵集到來自53個國家及地區、共2,299組海報作品,再由四名國際知名設計師擔任評審,選出四個組別共16組得獎作品及100組入選作品於展覽中展出。

展出作品中有來自香港設計師的手筆,由 c plus c workshop設計的人體標本攝影集宣傳海報作品《探》,便獲得「商業與廣告」組別銀獎。另外6組香港作品則被選為100組入選作品之列,包括靳埭強的《印象徽州》及又一山人的《每周出海》系列等 , 由Tommy Li Design Workshop為上一屆香港國際海報三年展2017所設計的海報系列《觸》亦同樣入選。

海報——不止靜態畫面

今屆海報展的主題是《靜與動》,與往年不同之處,是首次新增「動態海報」組別。香港文化博物館館長(藝術)鄧民亮博士指出,動態海報是近年可見的海報設計新方向,然而這種海報如何才稱得上做得好呢?「是否單單將一張靜態海報注入動態元素,就是動態海報?我們相信大家有共識,不是只玩digital效果,而是能否利用動態將你想講的故事和信息進一步加強。」

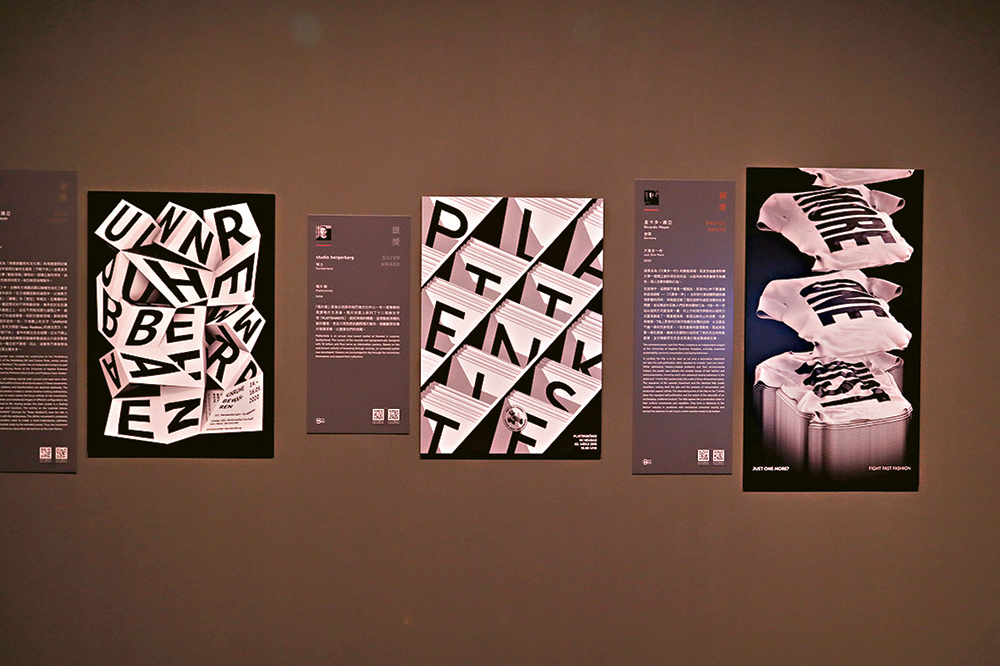

無獨有偶,今次動態海報金銀銅獎三組作品均以黑白色為主調,而且動態效果並不複雜,可見評審更着重的是海報中所表達的信息。以獲得金獎及銅獎的德國設計師里卡多.邁亞為例,其作品《只要多一件》,就以黑白T恤重複掉下的動態,批判大眾過度消費行為。

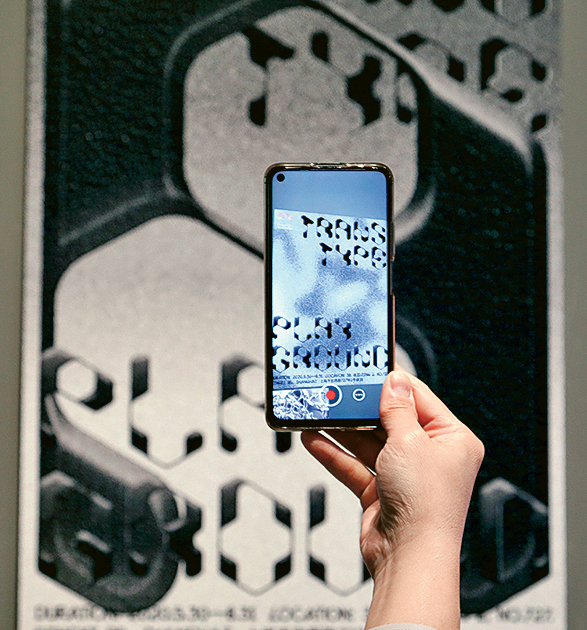

為配合展覽動態海報,是次海報展首次採用互動方式,參觀者只要用手機下載免費程式「ARTIVIVE」,當看見展品上有特定標誌,用手機對着海報圖像,動態海報效果便會在手機屏幕上自動播放,讓觀眾近距離感受視覺衝擊。

疫情下的虛擬評審

往年評選慣例會將實體海報鋪滿一地,讓來自不同地方的評審逐一細看,但今年因疫情關係,評審過程也需史無前例地透過網絡進行。有份籌辦活動及協調評審過程的香港設計師協會副主席梁斯瑋(Tryde)坦言今次評審過程的確頗有難度﹕「因為海報是印刷媒體,如何讓身處海外的評審看到海報呈現的特性呢?」部分海報有反光甚至皺摺等特別效果,Tryde指需要透過拍攝影片,並配合現場的講解,讓評審全面地了解到每張海報的質感特性,作出中肯評審。

今次展覽亦會展出四名國際評審的個人作品,包括中國內地的畢學鋒、瑞士的埃里奇.布里奇、日本的奧村革叉正及德國的莉沙.龐倫,同場更備有錄影片段,由他們親身闡述對海報設計的評審心得。

再思海報的未來

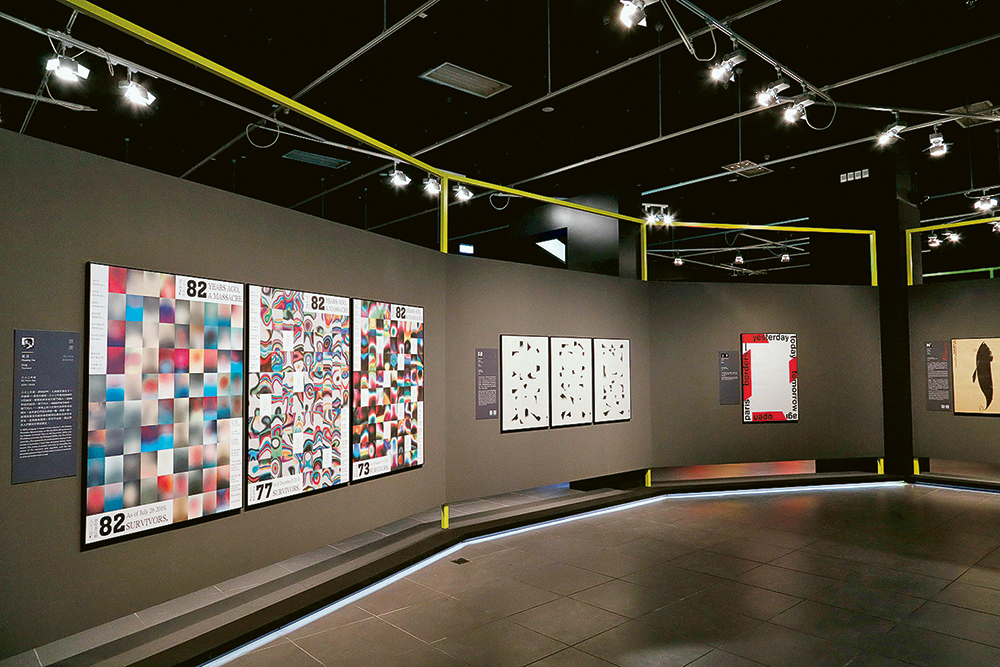

在文化博物館極具空間感的展覽館中,簡約灰色牆上掛着一幅幅裱起的海報,若非親身到現場,也不會發現原來每張海報實際大小各有不同,這或許也反映出設計者某種表達上的考量。在展覽一隅,留下這個問題﹕海報還需要列印出來嗎?

鄧民亮博士說﹕「今屆新加入的動態海報,其實亦是回應國際海報三年展一個重要使命——看到海報設計在整個世界的潮流。從2010年後我們可以看到動態海報已經慢慢在各種媒體上使用,亦開始帶動思考:靜態海報還有需要嗎?」參觀者在海報展走過一圈後,不妨也細細反思。

資料由客戶提供